2018年10月21日-27日,土地资源管理专业的六位本科生张晓雯、谭丽莎、潘绘羽、楼涵宁、戴愉朵和易江龙在土地管理系主任吴宇哲教授的带领下开启了为期一周的英国剑桥大学访问交流。通过感受剑桥大学的学术氛围、参与课程学习、学术交流和实地考察等形式,同学们不仅感受到了英国文化的魅力,而且实地学习到了异国土地规划的经验与教训。

一、感受剑桥学术氛围

到达剑桥大学土地经济系,在Helen Bao老师热情地接待下,我们参观了剑桥并感受到剑桥浓厚的学术氛围。在剑桥从事博士后研究工作的Li Ling博士(曾就读于香港大学)、孟静博士(北京大学毕业生)也专门探访,并和我们展开交流。她们分享自己的求学经历,介绍自己在剑桥的学习、工作和生活,鼓励我们多参加学术交流活动,争取以后申请更好的学习机会。吴宇哲教授受邀在剑桥做题为Urbanization and Land Use Policy in China的讲座,很多学生慕名而来,其中令我们敬佩的是有两位已经退休的老教授早早来到教室等待。在问答环节,其中一位老教授就“城市规划中是否存在政府失灵”这一问题与吴老师进行了深入的讨论,向我们展现了一场精彩的学术交流和思维碰撞。讲座结束后,不少学生仍表现出极大的兴趣,围成一圈向吴老师请教。

在一周的访问中,我们眺望剑河上的数学桥、看到那砸中牛顿的苹果树和刻着徐志摩诗句的石碑,仿佛与历史上的璀璨明星擦肩而过,真切地领略到这些大家的风采,与此同时,我们也被其开放、包容、求索的精神气质所深深吸引折服。

图1 本科生在土地经济系的合影

图2 吴宇哲教授在做讲座

二、融入剑桥大学课堂

10月23日、24日,我们与剑桥大学的同学们一同听了Nicky Morrison教授围绕住房问题展开的课程Land and Urban Economics,Ian Hodge教授主题为Land, Food and Ecosystem Services的课程以及Helen Bao教授的研究生课程Mixed Research Methods。

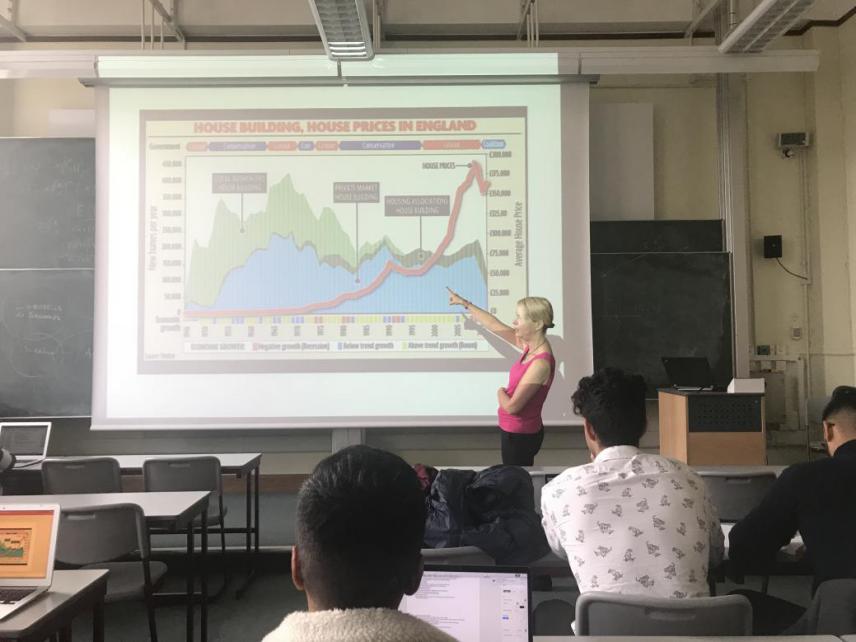

(一)Land and Urban Economics

Morrison教授主要从英国住房供应迟滞背后的原因以及土地利用规划对住房价格的影响两个方面来谈英国的住房问题。Morrison首先运用生动详尽的数据为我们展示了英国住房危机,随后顺藤摸瓜,从宏观政策角度的土地供给、土地利用规划、土地市场等要素进行逐个分析,认为住房供应分析应聚焦于土地市场的运作、建筑业及各生产要素的产业结构与市场响应、新旧住房供应间的联动关系等。接着,她分别从规划者与经济学家的角度对该体系进行分析与讨论,结合两者观点得出了英国现行的土地利用规划体系导致根本上的住房供求失衡使得房价上升的结论,指出该体系下规划与市场相互阻碍过多等诸多弊端且改革近年来进展缓慢的现实,并介绍了欧洲一些具有健康的住房市场的国家如德国、荷兰的经验,提出相应的期许。这部分内容也在很大程度上加深了我们对我国住房市场的理解,感受到了土地科学的博大精深。

图3 Morrison教授上课场景

(二)Land, Food and Ecosystem Services

这门课程由剑桥大学土地经济系Hodge教授讲授,主要阐述了土地的多功能价值、土地与农业生产及环境的关系、新型农业生产系统尤其是有机农业的特征及可持续性,以及实现农业可持续性发展的几条重要准则及途径等。一节课的时间足以让我们感受到教授的文化底蕴和精气神。课程中提到的农业生产可持续性正是目前比较具有前瞻性的研究问题之一,除了有机农业,更有意义的是Hodge教授向我们提供了更明晰的思路去探索更多可持续农业系统,令人受益匪浅。

图4 Hodge教授上课场景

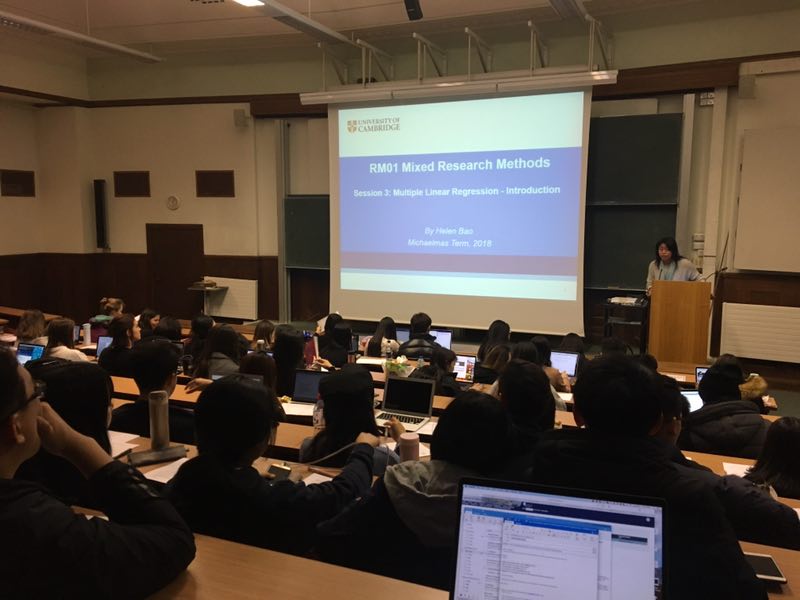

(三)Mixed Research Methods

这门课程是由Helen Bao教授为研究生开设的研究方法课程。该课程主要是教会大家构建一个适合的数理模型,包括主要变量的提取与分析、R值分析、F检验、T检验等各类检验模型的手段,这些都是研究工作的基础,也是重中之重。这堂课让我们深刻感受到了将所学知识应用于实践的欢愉和研究工作的科学与严谨。

图5 Helen Bao教授上课场景

真正融入到剑桥大学的课堂之后,我们发现,剑桥土地经济系的课堂内容和教授模式与我们相差不大,甚至我们的课程安排还更紧凑、提前一些。但是,值得一提的是,剑桥的课堂氛围却比我们认真得多,每个学生都全神贯注地听讲、做笔记,积极大胆地直接向老师提问。在浙大同样高水平的硬件配备之下,我们应该更努力刻苦、主动积极一些,向剑桥学生们以及更优秀的同学们看齐。

三、异国土地利用考察

这次访问还考察了三个地方,分别是以自然景观为主的Grantchester小镇、依托古老建筑发展起来的Ely小镇以及繁华都市伦敦。英国有很多古朴的小镇并未受到大都市的冲击,至今很多小镇都有其独特的文化与历史底蕴。

(一)Grantchester小镇

Grantchester坐落于剑桥郡的东南部,从剑桥大学步行约40分钟即可达到。小镇里面星罗棋布大大小小的私人农场,这里土地较为开阔平坦,农场规模较大,是适合机械化、规模化运作的良好区域。在High Street(商业中心街)的尽头,有一处与坟堆融合的教堂,再过去就是养马场。沿着不长的High street返回,看到最多的是特色酒吧、旅馆和住户。其中印象最深刻的酒吧是Green Man和The Red Lion。Green Man是好运的意思,The Red Lion因其独特的茅草屋顶而吸引目光。总体来看,Grantchester不像小镇,更像一个小村庄,小镇的土地利用十分粗放,建筑以古建筑居多,但是茅草屋顶和酒吧经营特色十分鲜明。

图6 私人农场

图7The Red Lion酒吧及其茅草屋顶

(二)Ely小镇

Ely是剑桥郡的一座大教堂城市,位于剑桥东北约14英里(23公里)处,距伦敦约80英里(129公里),坐车约15分钟。Ely由始建于公元673年的一个修道院发展至今面积达到60平方公里,常住人口仅2.2万人的一个迷你城市。一般来说,大教堂都在都市里,城市越大,教堂也越大,而与众不同的是Ely镇很小,但教堂却出奇地大。Ely 小镇被 River Great Ouse (乌兹河) 环绕,这里曾是英格兰重要的海运通道,现在是一个 Marina (休闲小港), 一片静物画似的英式田园风光,河岸停满了游艇和彩色的小船,显然是一个富人区。沿着居民区一直走,可以发现基本上所有居民都是用天线以及伞状的入户电路,基础设施建设并不比中国城市好。但是这里的居民甚至更喜欢这样的生活方式,安逸休闲。

图8 Ely古老的教堂

图9 停满游艇的港湾

(三)伦敦

伦敦是英国的政治、经济、文化、金融中心和世界著名的旅游胜地,也有数量众多的名胜景点与博物馆,其繁荣可想而知。伦敦轨道交通四通八达,发达的地下设施使伦敦在交通总用地有限的情况下最大限度地发挥运输客流的能力。地上城市的布局虽不似北京那样规整的矩形,但同样路网密布,公共交通井井有条。为了保护古建筑,有一定历史的街道并未选择拓宽。为了提高道路交通的运营效率,整个英国的红绿灯都是手动的,需行人自行按下按钮。

走在伦敦的街头,可以看到其商业用地比较集中,并沿着交通干线重要节点分布。高密度居住区分布于商业中心以及与商业中心等连通性较好的区域。最大的感触就是在UCL和帝国理工感受到集聚的人口与产业带来了巨大的用地压力。办公室逼仄而拥挤,加之伦敦市区的房价过高,许多教师、职工大部分时间选择在家办公。授课的教室也只是方寸之地,不禁感慨生活在紫金港的我们是多么幸福。帝国理工的建筑散落在周边高密度的文化和学术机构之间,各个区块都没有划定边界而是交融在一起。

图10 本科生在帝国理工的合影

图11 本科生在UCL的合影

四、总结

此次剑桥访问交流,将会给我们的人生留下浓墨重彩的一笔。除了丰富知识及拓展视野外,我们更感受到剑桥浓厚的学习氛围和交流热情已经成为一种文化内涵。与此同时,我们也在为我国的特色小镇建设而思考:首先,英国的轨道交通发达,城市到乡村的时间和成本大大缩减,“要致富、先修路”这句俗语可能在现在看来有失偏颇,但是不能否认交通建设对乡村建设的重要性;第二,英国的特色小镇往往是数百年历史蓄积而成的,其优势在于挖掘出村镇特点,形成独具一格的文化旗帜,而我国的美丽乡村建设大多空有其表,布局整齐划一而丧失特色与活力;第三,乡村建设需要更加注重文化的发展与保护,并在此基础上探寻适合当地发展的产业,如宗教带动了Ely的发展、酒吧产业带动了Grantchester的经济;第四,英国的村镇环境优美、景观别致,这与居民的素质、生活态度等息息相关,在我国乡村建设的过程中,提高村民素养是村镇发展的关键性手段。我国特色小镇建设不能照搬西方,更不能为了特色而特色,应该是在其独特的历史与文化背景下发展,尊重与传承几千年的文化积淀和内涵,更注重文化、经济、生态的集聚以及发展的效率,以搭建充满希望的回乡之路。

五、心得体会

(一)张晓雯

亲历剑桥课堂之后,我发现剑桥也并非可望不可即的,老师教授内容和方式都让我有一种亲切轻松的感觉,因为浙大的教学模式也是差不多的。但同时,我也被学生的自律好学所震撼,这是一种出于对自己规划的清晰认识、对知识的强烈渴求才有的表现,主动永远是学习的基础啊!

(二)谭丽莎

对于剑桥大学,我感受最深的是开放平等的学术氛围。高效的小班教学是每一堂课平等交流的前提。感觉这里的每一个学生都行色匆匆,可能是他们身上肩负着对学院的责任感和使命感。他们课堂上非常专注,一直在认真的做笔记、思考,课堂上回荡的是老师教课的声音和同学们吧哒吧哒敲击键盘的声音,此起彼伏。我想,或许是剑桥大学的课程中没有设置补修、重修这些类似的环节,课程不合格可能就会面临被学校除名的危险,因此,才真正形成如今剑桥大学严谨的学风和辉煌的成就。

此行我们也考察了周围的很多特色小镇,这些小镇都有着自身独特的文化底蕴,并未受到大都市的冲击,我想,这与英国的城市绿环政策有密不可分的关系。绿环土地是城市土地和农村土地的混合区域,覆盖包括住宅、零售、工业和休闲娱乐用地组成的小村庄,以及田野和森林。这有利于抑制大建成区无限蔓延、防止相邻城镇合并、维护农村不受侵害以及保护历史城镇的环境和特色。对中国一些发达大城市来说,执行绿化带政策无疑对保证城市居民的娱乐用地、塑造合理的城市空间布局和提升城市的品质及形象等都具有非常重要的作用。

(三)潘绘羽

这次交流之行注定会形成长久的记忆,我想我的深刻印象主要来自于两方面,便是在剑桥的学术交流与所到之处迷人的生态环境。

在参与课堂交流的过程中,首先令我感到震撼的是英国土地制度与我国土地制度与所处境遇的异曲同工之妙:所有权与用益物权分离,实行土地利用规划与指标限制等等,也共同面临着住房供应与价格的难题。在触类旁通的方式下加深了对我国土地、住房体系理解的同时,也越是感受到土地科学是有其规律、有其实的。在研究生课程中,我们从不同的角度看到了熟悉的内容,他们的学习更加注重应用层面,也着实给人带来了不同的感受。

而更为令人感慨的便是剑桥人的学术精神。与剑桥的学生一共上了四次课,便深深地感受到了与其的差距,他们上课极度认真,所需资料在课前事无巨细地备齐,课后也会自主积极探索与拓展,这些都只是表面上的,而其内在,在于其孜孜不倦的求知态度与坚忍不拔的钻研精神,这些都令我感到自惭形秽,同时也警醒我、激励我严于律己,奋起直追。

英国的生态环境可以说是清秀至极。所到之处,都让人不禁想举起相机拍照留念,而且更为神奇的是,在这里拍照是简单的,似乎所有的滤镜都不需要,天空分外蓝、绿植格外绿、水体特别清,对古旧建筑保护的注重使人仿佛身处城堡群中,目光所及,皆是风景,只要摆正角度,就可以拍出一张令人欣喜满意的相片,令人久久难以忘怀。

要说最大的感受,便是不虚此行,希望能有一日故地重寻,重拾当日所见、所闻、所感。

(四)楼涵宁

在这个传统与现代完美交织的国度里,我们见证了伦敦高度发达的都市景观,同样倾心于乡村恬静超然的自然风光。而剑桥——千百年来,这个低调的小镇随学校的发展而扩张,它为学术而生,向英国和全世界源源不断输送最优秀的人才。庄严伟岸的教堂彰显着信仰的力量,古老的砖石建筑透露着艺术的追求。这里的每一扇门都积淀着历史,需要花不少力气推开,并在这一过程中整顿好思绪,怀揣肃穆步入教室。高度发达的文明最鲜明地烙印在每个个体身上。无论童叟,博物馆是最受欢迎的地方;课堂中也只有专注记笔记的身影,以及随时可能出现的饱含求知求是的发问……天气很冷,人们却很热心。不论自然景观还是人文关怀,这一切对于生活在大陆东岸的我们来说都无比新奇。校城结合的模式为国内大学提供了另一种规划思路,小镇传统与生态的保护也给我国城镇化带来启发。

剑河潺潺,流经一个个学院,也流进学子的心房。没有大城市的喧嚣与诱惑,纯粹的潜心学术的世外桃源。粉色晚霞映照下的国王学院神秘深邃,仿佛能穿越历史。

(五)戴愉朵

好像不知道从什么时候开始,谈到城市的发展和建设,模板一样的条款历历在目,完善的基础设施建设、贴心利民的服务、合理的分区设计……常常被人忘记的,是大片的绿。城市寸土寸金,每一分每一厘都能卖出令人咋舌的价格,然后铜绿腐蚀了泥土,钢筋铁皮的战车所向披靡——说的有些过分,但是确实符合某些关于城市的刻板印象,而刻板的印象往往不是一朝一夕就能形成的。

也正因如此,在每一颗泥土的颗粒都仿佛写着巨大的开发潜力的伦敦,海德公园那望不到边的林木,还有从剑桥去往Grantchester路上仿佛走不到尽头的草地,成了我个人心里的最意外之喜。大都市好像总是和生活的快节奏绑定,可走进海德公园就好像一瞬间回到了乡下或者某个独立于外的旅游景区,叫不出名字的飞鸟水禽和松鼠,与人类和谐地融入画框内,整个氛围都惬意得很;这不由得让人反思城市在规划建设中的生态保护与建设,和不知被提了多少遍又真正切实做到几分的人与自然和谐共处。

然后猛然想起紫金港东大门的那一片绿草地,以前总是被我们评价又丑又占地还碍事,妨碍从体育馆直穿蒙民伟,有了西区大草坪还不够吗?现在想来,在紫金港这样的“小城市”里,绿化终究是不嫌多的,无论如何,生命的存在总归有它的意义。

(六)易江龙

伦敦一行让我看到不一样的文化背景对城市发展的影响,英国是工业革命的先驱者,但工业的迅猛发展却没有对传统的土地文化产生显而易见的破坏,相反,它展现给我们的是一番纯朴自然的景象,没有明显的城市与农村的隔阂。正如陈义海在《吹拂英伦的海风》一书中写到:“英国用它纯正的自然证明,它更像个农业国家”,而作为一个传统农业国家,当我们踏上在工业化的道路并且突飞猛进,在城市高速发展的同时却是农业农村不可避免被带入深渊,城乡之间的代沟被越拉越大,这一点值得深思。

这样的差异从街头巷里到田间小路都能够观察出来,最明显的一点在于,尽管城市的人地关系紧张,却很少见到具有现代特征的高楼大厦,传统的建筑物保留完整,甚至能够从那些建筑物的墙壁上看出岁月的痕迹,这种保护意识是扎根于本土历史文化背景中的,也为英国创造出一种具有传统特色的城市化发展模式,我们能深深地感受到传统文化与现代都市的和谐与自然共处。而在我们大多数人的观念里,或者说现在中国城市对安居条件的普遍标准便是大,其次便是新,因此,千篇一律的城市高楼拔地而起,这样的潜在观念面对到不断涌入城市的劳动人口,由此造成的后果便是更大的土地依赖,土地被过多地资本化,也限制了土地用途的多样化,而在农村的发展模式而显得杂乱落后,进而导致城乡之间极大的隔阂。

文化差异是一方面,但不限于此,土地政策的差异也是形成两国不同城乡面貌的重要原因,尽管英国法律规定土地归国王所有,在随着近现代国家体制的微妙变化,国王对土地的实际控制权一直在不断减弱,本质上已经属于典型的土地私有制,在法律允许条件范围内,目前大多数土地使用者具有永久意义上的使用权,即相当于拥有了土地的所有权,但有意思的是,尽管如此,他们并不过多地纠结于土地谁有,而是更加注重土地的使用问题,将土地所有权概念化、名义化,以及对土地实际权利人权益的充分保护等一些做法,以更多地把土地工作的重心放到如何合理利用土地及实现土地权能上来,值得我们以后在产权制度改革和征地制度改革中借鉴。最后不得不提的有趣的一点是,不管是何种土地制度,英国同样也面临房价高涨的问题,原因也都近似可概括为“一房难求”,但不同的是,除了经济社会其他方面的原因,在供应不足的原因上英国存在一些微妙差异,就是似乎更偏向土地使用者本身的偏好,一方面可能是前面提到的文化特征和建筑风格的差异,另一方面则是面对住宅用地的价值持续上升,英国的土地使用者总是更希望留下自己的土地,以期望在未来达到更高的价格,这基于一种对土地投资的信心上升。反过来想,这样一种信心似乎也为英国“古典”的城乡发展模式铺垫了基础,在发展中保留,在不变中创新。

撰文:谭丽莎、张晓雯

摄像:孙小峰