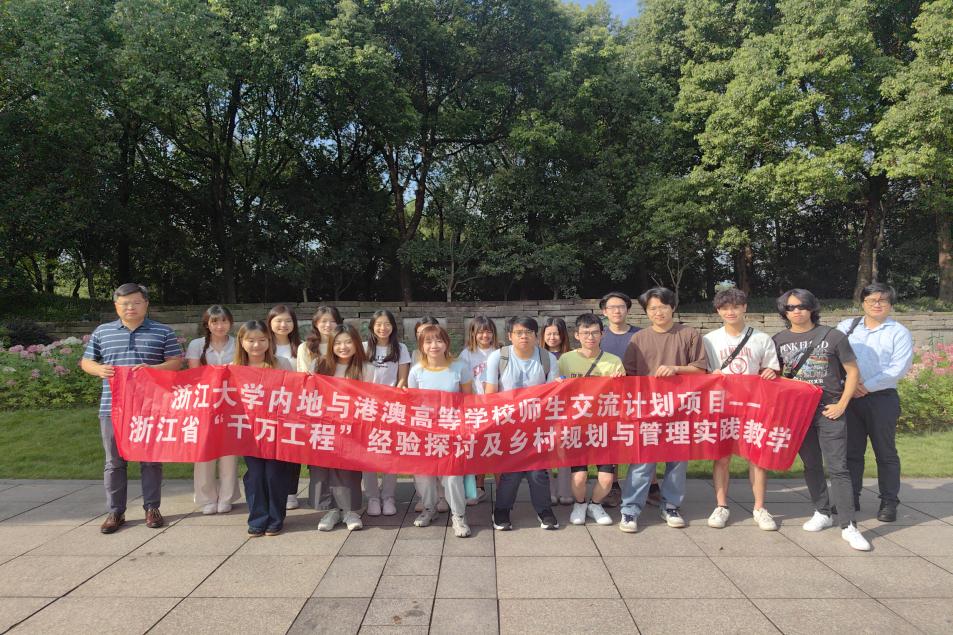

基于教育部“内地与港澳高等学校师生交流计划项目”(万人计划)倡议,为加强内地与港澳地区高校师生的学术交流与合作,2024年10月15日至18日,香港大学建筑学院城市规划及设计系师生交流团赴浙江大学公共管理学院,开展为期四天的学术交流与实地调研活动。香港大学交流团由城市规划及设计系本科四年级学生组成,由李卫锋老师和刘行健老师带领,师生共计18人。本次交流活动以浙江省“千万工程”经验探讨及乡村规划与管理实践为主题,由浙江大学公共管理学院主办,得到浙江大学城镇化与空间治理研究中心、浙江省国土空间规划学会学术工作委员会、浙江省国土空间规划学会长三角一体化专委会等大力支持。

一、学术讲座与交流

10月16日上午,香港大学师生交流团来到浙江大学公共管理学院进行学术交流。由项目内地负责人、浙江大学公共管理学院土地管理系张衔春研究员担任讲座主持,浙江大学公共管理学院吴宇哲教授、肖武副教授、张英男副研究员,建筑工程学院李咏华教授、章明宇副研究员出席学术讲座。

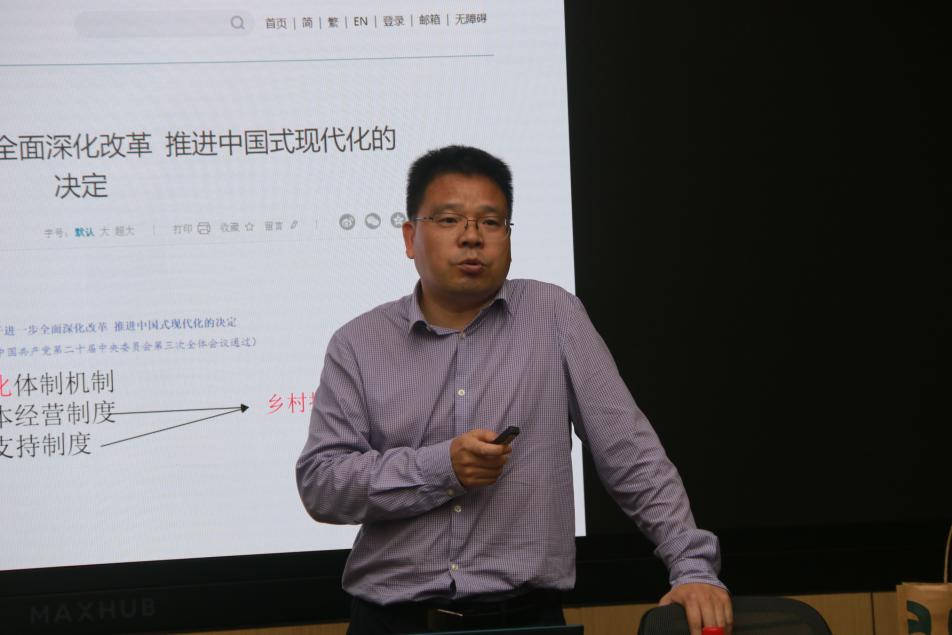

活动伊始,浙江大学公共管理学院党委委员、学术委员会主任吴宇哲教授代表东道主对香港大学建筑学院师生来访表达热烈欢迎。同时,吴宇哲教授带来题为《从“千万工程”到城乡融合发展中的空间治理》的学术讲座,分析了中国城乡融合的历史与未来,总结了改革开放以来城乡一体化的历史成就,强调了“千万工程”对浙江农村发展的助推作用。他提出,城乡融合的关键在于高效生产、包容性生活和绿色生态空间的构建。最后,吴宇哲教授分享了浙江省在土地整治、新农村建设和乡村振兴方面的成功案例,展示了政策和项目如何促进城乡融合。

肖武副教授带来了题为《耕地边际化与全域土地综合整治》的学术讲座。从耕地边际化的研究背景切入,肖老师详细阐述了耕地边际化这一概念的内涵及其在当今背景下的深远意义,通过大量数据和案例,从全国尺度分析了我国耕地边际利用的现状,揭示了耕地资源在城市化、工业化进程中逐渐被边缘化的趋势及其潜在的影响。同时,肖老师介绍了浙江省当前开展的全域土地综合整治的历史背景与实践路径,生动展现了浙江在推动土地集约利用、恢复生态环境及保障粮食安全方面的成功经验。

张英男副研究员带来《“千万工程”打造宜居宜业和美乡村的浙江经验与实践》的学术讲座。基于浙江省在改善农村环境和建设美丽乡村方面取得显著成就,张老师阐述了“千万工程”推动乡村全面发展的不同阶段。也介绍了浙江省在村庄建设及文化传承方面的成功经验,展示了如何将自然优势转化为经济增长点。这些城乡发展的宝贵经验对我国其他地区实施乡村振兴战略具有重要借鉴意义。

章明宇副研究员在《浙江美丽乡村建设演变与规划创新》的讲座中介绍了浙江乡村建设的发展演变,从“千万工程”到“美丽乡村”再到“未来乡村”,强调了乡村振兴在经济、文化和社会治理方面的重要性。他指出,浙江省通过科学规划和创新设计,在改善基础设施、保护文化遗产和推动数字化转型方面取得了重要成就。

讲座结束后,同学们就自己关心的话题,与讲座老师展开了深入的思想与学术交流,涉及城乡规划、土地利用、环境保护等多个热点话题。通过学术互动与讨论,大家不仅加深了对讲座内容的理解与认识,也从多角度提出了富有见解的政策建议,推动了多元化的学术交流。

二、实地调研

10月17日上午,香港大学师生交流团前往杭州市城市规划展览馆及城市阳台进行实地调研与考察。由南京师范大学地球科学学院胡晓辉教授担任讲解老师。胡老师凭借其深厚学术功底和丰富实践经验,为交流团师生带来了一堂生动精彩的授课。他详细阐述了杭州市的城市规划理念、发展历程以及未来展望,让交流团师生对杭州市的城市建设有了更全面与深入的认识了解。

17日下午实践调研中,香港大学交流团在杭州对城乡融合区域进行了深入考察。在浙江大学公共管理学院师生陪同下,他们踏访了九溪十八涧,亲身体验了将传统村落与现代旅游相结合的发展模式;参观了以龙井茶著称的龙井村,深入感受了茶文化浸润下的乡村生态旅游发展。18日上午,香港大学交流团走访学习了西溪湿地的生态空间保护,特别是如何在维护生态平衡的同时开展旅游和文化活动,并参观西溪湿地博物馆,加深对生态优先城市规划理念的理解与认识。

活动中,香港大学建筑学院城市规划及设计系的师生们深入探讨了浙江省“千万工程”的丰富经验,实地考察了杭州的城市规划与乡村发展。通过学术讲座和实地调研,交流团成员不仅加深了对城乡融合、土地整治、生态保护等领域的理解,也对浙江省在推动乡村振兴战略中的创新实践有了直观的认知与感受。展望未来,期待通过此类交流活动,能够进一步促进内地与港澳地区高校之间的交流与了解。我们相信,通过共享经验、相互学习,可以共同推动区域乃至全国的城乡发展,实现和谐、可持续的社会发展目标。同时,期待将此次交流成果可以转化为具体政策建议和实践行动,为推动城乡融合和乡村振兴贡献智慧和力量。

文字|徐旗阳、李昕默

图片|徐旗阳、李昕默