2019年3月30日至31日,由清华大学公共管理学院社会组织与社会治理研究所、清华大学公益慈善研究院、浙江大学公共管理学院、浙江大学社会治理研究院联合主办、浙江省红石慈善基金会协办的“第三届世界公益学论坛”在浙江桐乡乌镇成功举办。本次会议的主题是“新公益与乡村振兴”。来自美国罗格斯大学、台湾大学、清华大学、北京大学、中国人民大学、国家行政学院、北京师范大学、中国美术学院、上海交通大学、浙江大学等高校和科研机构,以及浙江省民政厅、桐乡市委市政府、基金会中心网、红石慈善基金会、社会价值投资联盟、敦和基金会等政府和公益慈善实务界的80余位专家学者参加了本次论坛。

全体合影

30日下午,与会专家一行赴浙江省桐乡三治融合示范带考察学习。团队首先走访参观了桐乡经济开发区(高桥街道)越丰村“三治融合馆”。据馆内工作人员介绍,2013年6月,在上级党委、政府的支持下,越丰村率先开展自治、法治、德治“三治合一”的建设试点。此后,这一治理创新被明确写入党的十九大报告。目前,越丰村以“一约”(村规民约)、“两会”(百姓理事会、乡贤参事会)、“三团”(道德评判团、百事服务团、法律服务团)为载体,深化提升“三治融合”建设,努力朝着“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的道路前进。

与会专家观看“三治融合馆”宣传视频

馆外交流

随后,专家团队前赴桐乡市屠甸镇荣星村火炉浜,参观了当地的乡贤参事会展馆,驻足观看了村规民约墙,欣赏了村庄居民自主营造的良田风物、优美庭院。悠闲自在的生活环境和风土民貌让各位专家体验到了“三治融合”这一治理创新所根植的自然基础。

星级文明家庭公示墙

农事活动

农田一隅

31日上午,世界公益学论坛在桐乡乌镇黄金水岸大酒店如期举行,清华大学公益慈善研究院院长王名主持大会开幕式,向与会嘉宾介绍了世界公益学论坛的由来、宗旨和目标。中共桐乡市委书记盛勇军,清华大学公共管理学院副院长杨永恒,浙江大学公共管理学院院长、浙江大学社会治理研究院院长郁建兴分别致开幕词。盛勇军书记代表桐乡市委市政府对与会专家表示欢迎。他简要介绍了桐乡的经济、社会、自然环境的基本情况,以及“三治融合”在桐乡的实践探索路径。清华大学公共管理学院杨永恒副院长报告了当下中国公益发展的现状、公益如何对于乡村振兴发挥促进作用,并回顾了清华大学公共管理学院在公益研究、乡村振兴研究方面的发展过程和积累的经验。浙江大学公共管理学院郁建兴院长高度肯定了公益世界公益论坛对于我国慈善研究、乡村振兴研究的重要意义,梳理了浙江大学在地方治理方面取得的一系列成果,对各个高校的合作交流促进中国公益慈善的研究表达了期待。

王名教授主持开幕式

桐乡市委书记盛勇军致辞

杨永恒副院长致辞

郁建兴院长致辞

论坛的第一个环节是浙江之江公益学园成立典礼。浙江省民政厅社会组织管理局局长蔡国华宣读了浙江省民政厅批准成立之江公益学园的文件,浙江省民政厅副厅长江宇授牌并致辞。江宇强调,公益慈善是一种价值追求,也是一种浙江精神,目前,浙江已有694家基金会,705家官方认定的社会组织,浙江省政府始终坚持鼓励慈善的研究和实践工作,也不断推动基层社会治理的发展和美丽乡村的建设。随后,之江公益学园首任园长郁建兴教授发表致辞。他对浙江省民政厅大力支持学园的成立表达感谢,并介绍了学园成立的由来和宗旨。北京大学国家发展研究院王超教授介绍了学园的基本情况。他表示,之江公益学园是一个基于长江三角洲、辐射全国乃至世界的,集修学空间、研发平台与实践场域于一体的跨界公益学园。“之江”是浙江之别名,“学园”一词则出自柏拉图所创立的讲学授徒之所。学园的愿景是“尚德致知、善道行远”,使命是“树有德之人、寻济世之方、行良善之道”,园训是“行善者善行”。

蔡国华局长宣读成立“之江公益学园”的政府批文

江宇副厅长致辞

郁建兴园长致辞

王超教授致辞

“之江公益学园”成立揭牌仪式

论坛的第二个环节由社会价值投资联盟(深圳)常务理事兼秘书长白虹发表题为:“新公益:发现中国义利99”的主旨演讲。白虹强调,社会价值投资联盟尝试建构能够被社会广泛接受的社会价值评估模型,这一模型没有摧毁现有的商业规则,也没有用先入为主的价值去绑架现有商业运行模式,而是提倡用质量性改进替代数量性扩张;创新生产技术、运营模式和管理机制;按照盈利能力(利维)、社会与环境贡献(义维)对上市公司进行评估,形成拥有共同理念基础的企业社会价值评判方法。

白虹理事长发表主题演讲

论坛的第三个环节是主题论坛。主题论坛一由浙江大学公共管理学院“百人计划”研究员、社会治理研究院副院长沈永东主持。北京地球村环境教育中心理论部主任王政伟作了题为“三堂文化与乐和家园:从洙泗书院到乡村书院”的主题发言。王政伟回顾了自己参与乡村建设实践活动的经历,辨析了中国传统文化中道统、政统和学统之间的关系,阐释了仁、义、礼、智、信和慈、孝、俭、勤、悌之间的关系,介绍了洙泗书院在教学课程、教学基地建设等方面的经验。

沈永东研究员主持讨论

王政伟主任作主题演讲

国家行政学院公共管理教研部副主任马庆钰教授,台湾中正大学企业管理学系黄德舜教授,敦和基金会副秘书长孙春苗分别对王政伟的发言进行点评。马庆钰对乡村文化建设的精神表示了敬佩,但也认为传统文化的形式可能与当下现代生活方式之间存在张力,需要反思。黄德舜从现实的角度出发,认为分析慈善组织的功能,应该说明三个方面: 第一,组织赖以生存的资源来源;第二,组织中有多少人去做志愿者,组织对员工的重视程度如何;第三,如何衡量组织实际的目标而不是声称的目标。孙春苗呼吁建立基于中国实践的方法和理论工具,而不只是一些名词;她通过举出村庄公共活动空间降低农村自杀率例子,强调了营造乡村公共空间的必要性。

马庆钰教授(左)、黄德舜教授(右上)、孙春苗(右下)秘书长点评

东华大学服装与艺术设计学院陈庆军教授作了题为“为乡村提案——设计驱动对于乡村建设的价值”的第二个主题发言。陈庆军用精美的图片展示了东华大学团队在安徽尚村依靠艺术设计专业知识开展乡村振兴和精准扶贫工作。扶贫团队用文创手段为当地物产设计宣传方案;给当地儿童和青少年提供美术和设计教育,将儿童自主设计的文案用于商业宣传中,由小学生提供推广自家农产品的思路和文案,大学生帮助设计,通过市场力量助力当地经济发展。这既丰富了当地儿童的课余生活,培养了他们的审美和动手能力,也切实提升了当地民众的生活质量。

陈庆军教授作主题演讲

中国美术学院学术委员会副主任宋建明教授,清华大学社会学系罗家德教授,公羊会文化交流委员会孟繁佳主任,韶关市乡村振兴基金会理事长、和的慈善基金会秘书长汪跃云分别对陈庆军的发言进行了点评。宋建明认为,专业的艺术和文案设计方法是能够有效介入乡村振兴和扶贫工作中的,他高度赞扬了艺术设计和审美教育的实践理念,也肯定了大学生和小学生联手设计本土品牌,活化本地农产品资源对促进当地经济发展的重要作用,尤其是对于民众审美能力的提升意义重大。罗家德提出了“社区与设计双驱动”的概念,在肯定艺术设计对于社区文化发展能够发挥积极作用的基础上,他强调应该重视公民在社区中的体验,而这种体验能够建立一整套文化符号和体系,形成推动乡村振兴可持续发展的动力。孟繁佳认为设计专家在乡村振兴中能够大有作为,现存的众多传统文化的经营模式缺乏必要的场域营造,过度重视盈利,轻视实际的文化内涵,而将艺术设计作为文化建设的驱动力,不仅能优化公民的文化体验,也能够与儒家思想实现完美的契合。汪跃云对陈庆军教授的工作表达了高度认可,他认为设计驱动的乡村建设工作展现出现了系统性的特征,摆脱了单体化的思维模式,同时,乡村建设的主体性的问题值得反思,规划驱动和设计驱动之间需要得到平衡,建立乡村振兴基金会的提议值得尝试。

宋建明教授(左上)、罗家德教授(右上)、孟繁佳主任(左下)、汪跃云理事长(右下)点评

中国美术学院学术委员会副主任宋建明教授,浙江大学公共管理学院吴结兵教授,以及苏州大学社会组织与社会治理研究院副院长张潮副教授三位专家开展了第一场圆桌讨论。吴结兵首先辨析了公益和自治的关系,提出两者的发展应相辅相成,建设治理空间应重视软性因素,未来社区建设的发展方向应该是“造生活”而不是“造房子”。张潮认为慈善和公益是不同的,后者范围更广,包括了关键行动者和行动策略,公共空间也不仅仅是物理空间,还包括虚拟空间,应通过互联网的手段探索公共参与的新途径。宋建明从人(政府、原住民、游客、专家)、事(事因、事理、事物之间的关系)、物、场(场地、场所、场域)、境(设计人的眼光、思维和行动)等五个层面提炼了公益推动乡村建设的重点。

第一场圆桌讨论

主题论坛二围绕“互联网+公益慈善”话题展开,由台湾师范大学社会教育学系副教授郑胜分主持。清华大学公益慈善研究院博士后张楠以“基于区块链技术的公益慈善创新模式研究:功能、组织结构与影响因素探析”为题做了主题发言。张楠首先回顾了我国公益慈善变革史,认为当前公益慈善存在信任缺失和资源不足等主要问题,而区块链技术所具有的特征能够重新构造一种信任机制,解决慈善组织信息披露和善款透明化问题。张楠以轻松筹为例,讨论了区块链对公益慈善所产生的影响,深入分析区块链技术对公益组织变革可能带来的影响,从功能、组织变革和影响因素等方面分析了区块链慈善模式的可能的运作方式和发展方向。

郑胜分副教授主持讨论

张楠博士作主题发言

随后,台湾大学社会工作系冯燕教授,苏州大学政治与公共管理学院施从美教授,清华大学社会学系罗家德教授以及基金会中心网执行副理事长兼总裁程刚分别进行了精彩点评。冯燕认为,在区块链技术研究和实践均比较初步的时期,张楠在理论架构上做了非常多的工作,但区块链的兴起在多大程度上会对公益产生影响,对“区块链慈善”概念的隐含前提条件是否能成立,以及如何在捐赠信息公开和受助者保护上取得平衡,需要进一步的思考。施从美认为,论文本身创新性比较强,后续需要补充相关实证数据分析。罗家德提出区块链中的数据真实性审核问题,从社会网络分析的视角提出对公益组织的分类见解。程刚认为,相对于技术的发展,法治、法规落地执行所面临的挑战更大,区块链对公益慈善所产生的影响可能需要一定的时间。

冯燕教授(左上)、施从美教授(右上)、罗家德教授(左下)、程刚总裁(右下)点评

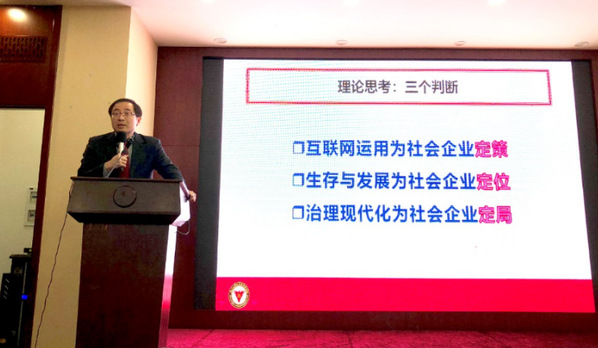

浙江大学公共管理学院、浙江大学社会治理研究院首席专家苗青教授做了题为“互联网与社会企业发展”的主题发言。苗青以杭州的“老爸测评”社会企业为例,讨论了互联网对社会企业发展的重要性,认为互联网的运用能为社会企业确定商业模式,确立身份和动力,并能推动行业标准和政策创新实践。

苗青教授作主题发言

北京大学国家发展研究院王超教授、上海交通大学中国公益发展研究院院长徐家良教授、湖南大学公共管理学院颜克高教授、北京大学法学院金锦萍副教授分别进行了精彩点评。王超认为,技术是否一定就能带来社会的良性改变,网络上商品化的过程是否会影响社会价值,以及不同阶层间的权力重构等问题,需要进一步的讨论,基于案例的元分析将更有利于研究的推进。徐家良认为,社会企业是否能得到发展需要具备一系列的条件,社会企业概念的界定和明晰是推进地方政策出台的重要前提条件。金锦萍认为,讨论联网+与社会企业应明晰几个问题,首先是“定量”问题,即互联网对社会企业所带来的差别是否有别于互联网对商业企业的差异,其次是“定性”的问题,即具备互联网思维的主体与不具备互联网思维的主体有无本质性的变化,最后是“定力”的问题,即在运用互联网+的时候,有哪些基本的底线是需要坚守的,例如如何保护个人的信息权。颜克高认为,社会企业的合法性问题是当前面临的最大问题,同时也应进一步明确,互联网为社会企业带来了哪些影响。

王超教授(左上)、徐家良教授(右上)、金锦萍教授(左下)、颜克高教授(右下)点评

在随后的圆桌讨论中,浙江省红石慈善基金会余立军秘书长就东西部地区社会组织发展的问题展开了分享,讨论了西部地区在互联网+时代发展社会企业所面临的困难。清华大学公共管理学院王玉宝博士生认为,包括自媒体、人工智能等在内的新技术不一定能带来福利的增加和社会增值,也会产生新的问题,在联网+时代如何建立一套基于实践的话语伦理学非常值得进一步的探讨。东海大学行政管理暨政策学系兼系主任陈秋政教授认为,在区块链时代,如何分摊技术所带来的成本,捐赠人受到保障是否有提高,值得进一步的讨论,同时,在这个过程中环境的建制也非常重要。

第二场圆桌讨论

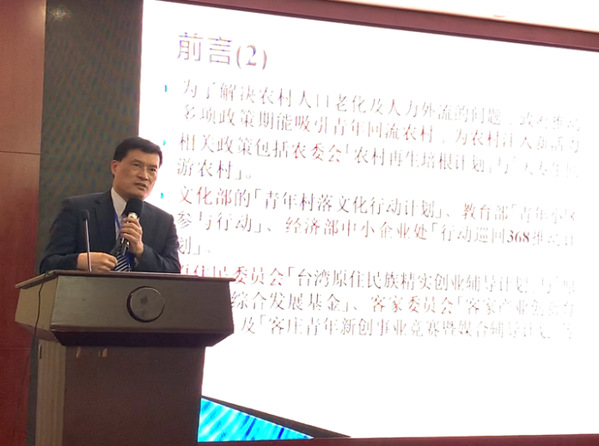

主题论坛三由清华大学公益慈善研究院助理教授蓝煜昕主持,论坛主题为“社会创新与乡村振兴”。台湾法鼓文理学院人文社会学群陈定铭教授作了题为“社会创新与青年返乡政策之研究:以台湾桃竹苗三个案为例”的主题发言。陈定铭认为,为应对农村治理的挑战,既有政策经历了从总体营造、农村再生,到地方创生政策的变迁,三个案例的研究表明,政策对于推动青年返乡方面的效果有所显现,政策后续的效果会随个案的背景不同而产生差异,政府政策应有其系统性,才能促进更好的发展。

蓝煜昕助理教授主持讨论

陈定铭教授作主题发言

北京师范大学法学院刘培峰教授、清华大学公共管理学院贾西津副教授、浙江财经大学法学院副院长童志锋教授、美国罗格斯大学社工系黄建忠教授分别进行了精彩点评。刘培峰认为,当前乡村振兴面临几个关键问题:如何定位农村、农业文明在现代社会发展中的地位,乡村振兴中的自主性与具体实际情况有无被纳入考虑,乡民的权利有无被尊重。贾西津认为,青年返乡的原因、激励返乡的目的和方向是需要首先明晰的问题,分析技术、资源和人才的流动趋势和变化,应首先明确乡村振兴的发展目标和愿景是什么。童志锋认为,虽然乡村振兴面临一些问题,当前发达地区的乡村建设还是有一些经验值得借鉴,例如全国乡贤理事会的建设等,都是值得借鉴的经验。黄建忠认为,社会创新的重点是要明确与以往相比,新在何处。在三个案例的分析中,需要进一步明确项目的创新点在哪里,相互间的优劣是什么,以及有无达成预期目标。

刘培峰教授(左上)、贾西津副教授(右上)、童志锋教授(左下)、黄健忠教授(右下)点评

中国农业大学人文与发展学院、小云助贫中心总干事董强副教授作了题为“公益力量如何通过社会创新链接乡村振兴战略”的主题发言,介绍了团队四年来为探索精准扶贫与乡村振兴模式而在河边村开展的公益扶贫实验项目。

董强副教授作主题发言

中国人民大学公共管理学院魏娜教授、台湾元智大学信息管理学系王秉钧副教授、北京师范大学法学院马剑银副教授、浙江理工大学法政学院刘国翰副教授分别进行了精彩点评。魏娜认为,该案例体现了精准扶贫和乡村振兴中三种力量的结合:学者增力、政府助力及村民的动力与活力。王秉钧认为,乡村振兴应注意在发展中尽可能保留原有的文化和风貌。马剑银认为,该案例应当在数据分析、成本核算、可复制性等方面做进一步深入研究,应提高项目独立运作的能力。刘国翰提出当前乡村振兴中所观察到的四个悖论,认为追溯乡村文化的本源是为了寻找新身份新发展道路的需要。

魏娜教授(左上)、王秉钧副教授(右上)、马剑银副教授(左下)、刘国翰副教授(右下)点评

在随后的圆桌讨论中,韶关市乡村振兴公益基金会秘书长伍立宏认为,农村是完整的社区,单一的力量很难实现乡村振兴的真正目标,希望能通过基金会力量链接到市场、设计等各方力量,最终推动乡村的整体振兴。浙江大学公共管理学院、浙江大学社会治理研究院执行院长王诗宗教授认为,应关注乡村振兴中整合资源的方式、进入的正当性和退出的程序、条件,从个案中发现可复制、模仿的模式才能体现出个案的意义。同时,他也提出了未来社会创新中可能存在的两大风险,即:社会创新中学者资源的稀缺性,政府权力的不确定性。北京社会管理职业学院科研管理处处长陈洪涛教授认为,精准扶贫、乡村振兴最大的问题在于,扶贫的“扶志”,应重点关注如何通过外来力量培养其在地化的力量。

第三场圆桌讨论

最后,浙江大学公共管理学院院长、浙江大学社会治理研究院院长郁建兴教授主持了本次论坛的闭幕式。他认为,本次论坛涵盖了不同的空间和发展阶段、不同的工具和叙事的立场,拓展了今后研究的巨大空间。清华大学公益慈善研究院院长王名教授与台湾大学社会工作系冯燕教授共同为本次会议做了总结。两位教授认为,本次论坛评论人构成多元、点评精辟,极大地激发了与会者的学术灵感。同时,论坛也在培养青年学者、加强实务与理论对话等方面发挥了重要作用。

闭幕总结

文:杨帆、滕红燕

图:任杰、杨帆