2021年8月20日,由浙江大学公共管理学院与美国公共行政学会中国分会联合举办的“中美公共管理学者对话”系列活动第二期顺利举行。本期邀请了浙江大学管理学院黄灿教授和浙江大学公共管理学院百人计划研究员俞晗之博士作为主讲人,同时,活动邀请了美国亚利桑那州立大学的David H. Guston教授和清华大学文科资深教授薛澜作为点评嘉宾。本期由新加坡南洋理工大学王珏教授主持,美国公共行政学会中国分会主席陆毅教授与浙江大学公共管理学院副院长张蔚文教授分别致辞。此次对话活动共汇集180多位中外学者参与。

在“数字网络空间的知识产权治理”的话题讨论中,黄灿教授首先介绍了中国当前数字网络空间知识产权治理面临的挑战。数字网络空间与传统物理空间知识产权侵权行为存在一定差别,前者从时间性和空间性而言,具有传播速度快,创新极易被模仿和抄袭的风险,并且由于数字网络空间产品营销不受物理空间的限制,侵权行为在很短时间即可造成很大的损害。与此同时,数字网络空间知识产权侵权行为隐蔽性高,侵权人容易隐藏和移除证据,侵权人身份不易识别,这就对数字网络空间知识产权治理相关技术要求更高,治理难度更大。

黄灿教授认为,当前传统的线下知识产权的治理体系,诸如法律、法规和政策,难以解决数字网络空间知识产权的治理问题,他提出数字网络空间知识产权的治理体系需要政府、市场和社会的共同作用。黄灿教授以阿里巴巴的数字网络空间知识产权治理体系为例,从技术赋能、制度创新、多元共治的角度阐释了如何实现数字网络空间知识产权的治理。阿里巴巴研发了多项尖端科技为知识产权治理保驾护航,同时还推行了“原创保护计划”等创新的制度,并联合公众、权利人、政府部门等多方参与,形成了多元共治的打假联盟。

最后,黄灿教授总结数字网络空间的知识产权治理离不开政府治理体系、市场治理体系、社会治理体系的联动,我们需要技术、制度以及多方参与为数字网络空间的知识产权治理保驾护航。

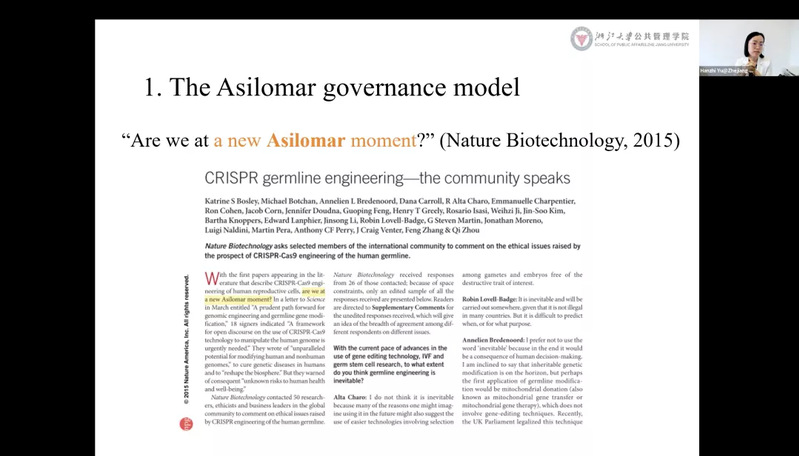

在“人类基因编辑和全球治理”的话题讨论中,百人计划研究员俞晗之博士指出新兴生物技术的发展是第四次工业革命的重要组成部分。以CRISPR-Cas9为例,作为目前基因编辑广泛应用的工具,具有成本低、操作快捷、效率高的特点,但也进一步引发了社会和学术界对于基因编辑的科学技术、社会伦理等方面诸多不确定的新思考。围绕“如何有效治理从而实现人类基因组编辑可持续发展?”这一问题,俞晗之博士首先介绍了基于20世纪70年代重组DNA技术风险治理的Asilomar治理模式,其治理逻辑是科学家们认为他们能够通过峰会或者是小型会议的方式讨论并制定方针,形成自我规制,并逐步推动在科学界、政府治理、国际治理等不同水平的相关规制。当前的基因编辑全球治理实践仍然延续Asilomar治理模式,但是俞晗之博士和她的研究团队的研究发现,目前全球治理人类基因编辑技术的有效性有限。

与1975年Asilomar治理模式提出的时代相比,如今科学界对于基因编辑技术的兴趣爆炸性增长,参与的人数和规模更加庞大,同时科学界日渐与私营部门紧密联系,涉及的利益相关者更加多样。这就导致过去由有限范围内小部分相关专家制定的治理准则无法反映当前社会不同地区人们对于基因编辑治理的观点。因此,俞晗之博士强调促进全球科学界更包容地参与全球治理,从而达成真正的全球共识至关重要。她认为,当前全球基因技术的治理,需要关注欠发达国家的研究员和机构代表,治理模式也应超越传统模式,例如借鉴联合国制定可持续发展目标的方式。

在点评环节,David H. Guston教授认为目前科技的发展速度远快于相应的法律、制度的发展,因此当前如何让法律、政府治理能够跟得上技术的发展,甚至领先于技术发展,是一个巨大的挑战。Asiloma模式从某些方面而言,可以看作是治理的早期开端阶段。在这一阶段我们也应该进一步思考“谁来制定治理方针以及如何制定?”,这些是早期Asiloma模式诞生时,相关决策团体缺失的思考。为此,Guston教授提出了预期治理(anticipatory governance)理念,尽可能在新兴技术发展的早期考虑到治理可能会面临的问题,以及涉及治理决策的不同人群。

薛澜教授建议,在思考数字空间网络的知识产权治理模式的同时,我们或许也可以思考如何让类似阿里巴巴这样的知识产权治理体系对中国的治理体系产生更广泛的影响。而对于人类基因编辑和全球治理,薛澜教授认为重要的是我们如何理解技术可能涉及的潜在风险。目前在识别、评估以及解决风险方面,仍需进一步寻找有效的方法。除了技术相关领域的科学家外,那些对于基因编辑技术有需要的患者等其他群体也应拥有机会表达他们对此的看法。因此,我们需要考虑如何让这些人群能够有机会充分参与更广泛的讨论,表达他们的看法。

在活动最后的开放问答环节中,四位嘉宾分别就听众提出的诸多问题进行了精彩回应,并对未来围绕新兴技术全球治理的进一步对话提出了期待。